7. Aventures en Europe de l'Est

La deuxième phase du Grand Tour Préhistorique avait commencé. Pour cette étape, qui devait durer environ deux semaines, j'ai cherché un endroit où séjourner au milieu d'un triangle formé par trois villes possédant chacune un musée pertinent: Vienne, Brno et Bratislava. Ces villes n'étaient distantes que d'environ une heure et demie les unes des autres et, commodément, chacune se trouvait dans un pays différent de l'Union européenne. Dans cette optique, je pouvais ajouter d'un seul coup trois institutions internationales à ma liste de partenaires, ce qui me serait utile pour de futures demandes de financement. Comme je voyageais avec un budget serré, mon objectif était de trouver un agriculteur vivant quelque part à l'intérieur de ce triangle qui accepterait de me laisser camper gratuitement sur ses terres. J'ai terminé cette phase par quelques jours dans la belle ville de Ljubljana.

L'Europe de l'Est a beaucoup à offrir de l'âge de pierre, non pas des peintures rupestres cette fois-ci, mais plutôt une remarquable collection de tombes et d'objets. Cette phase a commencé à Prague, où j'ai passé quelques jours à explorer la ville avec un copain. Là-bas, au Musée national de la République tchèque, il y avait une exposition sur l'évolution humaine avec une attraction majeure: "Les hommes et leurs ancêtres" présentait les ossements de Lucy, prêtés par l'Éthiopie. Les restes de cette hominidée vieille de 3,2 millions d'années avaient, dans les années 1970, profondément changé notre compréhension de l'évolution humaine. Lucy marchait debout, se nourrissait encore principalement de végétaux et utilisait des outils en pierre très simples.

Cette description peut sembler un peu ennuyeuse, et au début, lorsque je me tenais devant elle, j'avais l'impression de simplement regarder des ossements. Mais à travers le regard des archéologues qui les ont étudiés, ces ossements représentaient quelque chose de beaucoup plus grand. Lucy a contribué à reconstruire la grande histoire de l'humanité: l'invention des outils, la maîtrise du feu, l'émergence d'un langage parlé complexe, les vagues de migration qui ont peuplé toutes les régions habitables de la planète et la diversification des espèces humaines, dont nous sommes les seuls survivants. Au cours de cette vaste époque, il y a eu des millions de petites histoires; Lucy en avait une, et moi aussi, j'en raconterai une dans mon film.

Après Prague, j'ai passé quelques jours dans un bunker transformé en Airbnb dans la région viticole au sud de Brno. J'étais parfaitement situé au milieu de mon triangle, mais quelque chose ne tournait pas rond. Même si j'adorais le paysage, j'avais du mal à communiquer avec les Tchèques. À la campagne, presque personne ne parlait un mot d'anglais ou même d'allemand, et malgré les appels téléphoniques avec mes amis, j'ai commencé à me sentir quelque peu isolé après quelques jours.

L'un des rares moments de véritable communication s'est produit lors d'une promenade, alors que j'étais assis sous un arbre sur une colline et que quelques cyclistes à la retraite se sont arrêtés pour se reposer. Nous avons contemplé un vaste paysage vallonné: des villages au loin, des montagnes derrière eux et, entre les deux, des champs colorés qui épousaient les courbes du terrain. Avec une dizaine de mots d'anglais, l'un des vieillards m'a demandé d'où je venais et que je faisais là. "De Hollande", j'avais répondu. "Archéologie. Ils ont réagi avec enthousiasme et m'ont montré du doigt l'un des villages au loin. Il s'agissait de 'Dolní Věstonice', le site paléolithique mondialement connu qui m'avait attiré dans la région au départ.

J'avais vu sur la carte que 'Dolní Věstonice' était près, mais venant d'un pays plat, je n'étais pas habitué à voir une autre ville comme ça. L'espace de ce paysage vallonné m'a fasciné. Sans m'en rendre compte, je regardais la vallée où les mammouths se promenaient autrefois, et où les gens dont les tombes nous étonnent encore aujourd'hui les chassaient.

Mais c'était tout ce que mon contact local pouvait me dire, et j'ai donc décidé de traverser la frontière. À ce moment-là, mon allemand était suffisamment bon pour que je puisse parler plus facilement aux gens en Autriche. Voici comment cela s'est passé. J'ai choisi un endroit sur la carte où je pensais pouvoir trouver un fermier. Je ne savais rien du tout sur la Basse-Autriche, j'ai donc décidé de choisir un village dont le nom me plaisait. J'ai vu 'Kleinschweinbarth' - cela ferait l'affaire. Sur les images satellites, je pouvais voir chaque ferme en détail, et j'en ai choisi une entourée d'une vaste étendue d'herbe où je pourrais planter ma tente.

Je m'y suis rendu en voiture, j'ai sonné, je me suis présenté et j'ai raconté mon histoire. Le vieux fermier s'est montré compréhensif envers mon projet. Je lui ai dit: "Ich hab kaum Geld, aber große Träume" (Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais de grands rêves), et il m'a répondu : "Wo ein Wille ist, ist ein Weg" (Quand on veut, on peut). Je lui ai alors demandé: "Darf ich bitte einige Tage auf Ihrem Land bleiben?" (Puis-je rester quelques jours sur vos terres?), et il m'a répondu: "Juah, ist mir egal"(Oui, ça m'est égal). Herr Stampfer était à la retraite depuis vingt ans et passait ses journées à s'occuper de sa femme malade. Il était heureux d'avoir de l'aide pour les tâches ménagères. Je me suis retrouvé dans un rythme que je n'avais plus connu depuis que je vivais chez mes parents: petit-déjeuner à huit heures, déjeuner à midi et demi, dîner à sept heures et demie. Non seulement j'avais le droit de camper sur leur terrain, mais j'étais également invité à manger avec eux trois fois par jour. Toute cette semaine-là, j'ai soit travaillé de mes mains, soit monté des vidéos, soit visité des musées préhistoriques. J'étais à une heure de route de Vienne, Brno et Bratislava, exactement là où je voulais être.

Avant ma visite à Vienne, j'avais contacté le Naturhistorische Museum Wien (NHMW), situé dans un bâtiment gigantesque commandé par les Habsbourg [CP1] au XIXe siècle. C'est également là que se trouve la figurine connue sous le nom de Vénus de Willendorf. Le Dr Caroline Posch, conservatrice et chercheuse au département de préhistoire, m'a reçu et nous avons discuté avec beaucoup d'enthousiasme de ce que signifie réaliser un film scientifiquement exact. Ce qui a rendu la conversation particulièrement agréable, c'est qu'elle n'était pas seulement une experte de l'âge de pierre, mais qu'elle avait également vu un grand nombre de films sur le thème de la préhistoire. Cela nous a permis d'échanger des références au sein de ce petit micro-genre étrange. Voici quelques réflexions issues de cette conversation.

Traduire les connaissances scientifiques en film est complexe, car les films véhiculent des vérités très différentes de celles que les scientifiques avancent dans leurs écrits universitaires. Un archéologue élabore des théories générales et peut laisser place à plusieurs possibilités. Prenons, par exemple, les conclusions tirées d'une fouille typique. Une fouille met au jour ce qu'on appelle des couches d'occupation : des dépôts successifs de terre, d'os et, parfois, de restes humains. Dans les grottes, ces couches peuvent s'accumuler sur plusieurs mètres de profondeur. Après avoir creusé, tamisé et analysé, un archéologue pourrait conclure quelque chose comme : pendant 20 000 ans, divers groupes de personnes ont vécu ici ; leur alimentation se composait d'abord d'un certain pourcentage de viande, puis davantage de poisson ; et les groupes plus récents fabriquaient des outils différents de ceux des groupes antérieurs. Le silex qu'ils utilisaient venait de loin, ce qui suggère qu'ils disposaient de réseaux commerciaux ou qu'ils parcouraient eux-mêmes de longues distances. Les fouilles peuvent également alimenter une théorie plus large, qui combine les découvertes de nombreux sites pour reconstituer l'évolution humaine dans son ensemble. De cette synthèse pourrait émerger une affirmation telle que : l'humanité a évolué dans une région particulière de l'Afrique pour atteindre une forme très proche de celle que nous avons aujourd'hui, et s'est répandue sur tous les continents au cours des 300 000 dernières années.

Un long métrage, en revanche, ne présente pas de théories générales ou analytiques, mais dépeint des événements spécifiques et concrets. Au lieu d'apprendre que l'alimentation d'une population comprenait un certain pourcentage de viande, nous voyons des gens manger de la viande à plusieurs reprises. Et en racontant l'histoire d'une seule personne, un film ne prétend pas représenter la façon dont les gens vivaient en moyenne au cours des mille années qui ont précédé ou suivi. Plutôt que des océans de temps, le récit en montre une tranche.

De plus, un film doit visualiser de nombreux éléments dont nous ne pouvons être tout à fait certains de l'existence. Pensez-y: un film inclut toutes sortes d'éléments qui n'apparaissent jamais dans les fouilles paléolithiques, comme les interactions sociales, les vêtements, la peinture corporelle ou le langage. Pourtant, tous ces éléments sont nécessaires pour créer un ensemble vivant. Ce faisant, le film sort du cadre de la méthode scientifique. D'une certaine manière, cela reflète les défis auxquels sont confrontés les musées.

Le Dr Posch m'a fait visiter la nouvelle salle d'exposition permanente du musée, Kinder in der Eiszeit (Les enfants à l'ère glaciaire). Ce sujet mérite une attention particulière. L'une des limites des archives archéologiques (c'est-à-dire l'ensemble des vestiges matériels suffisamment bien conservés pour être découverts par les archéologues) est que les restes physiques des enfants sont moins bien préservés que ceux des adultes. Les os des enfants sont plus petits et plus poreux, ce qui les rend plus sensibles à la décomposition et à l'érosion. Par conséquent, nous en trouvons moins, et notre image des populations de l'ère glaciaire est fortement biaisée en faveur des adultes.

Pourtant, si l'on examine les taux de natalité et de mortalité, ainsi que la composition des sociétés de chasseurs-cueilleurs plus récentes, un groupe du Paléolithique supérieur comptait probablement entre 40 et 60% d'enfants. Cela contraste fortement avec notre monde moderne, où l'on ne rencontre de tels ratios que lorsqu'une classe de maternelle passe dans la rue. L'exposition regorgeait donc d'illustrations vivantes, de paysages de l'ère glaciaire grouillant d'enfants espiègles et rieurs. Les présentations elles-mêmes étaient, à juste titre, largement conçues pour les jeunes visiteurs. Les conservateurs avaient soigneusement étudié ce que les enfants aiment dans un musée, notamment en organisant trois ateliers au cours desquels ils leur ont simplement demandé ce qu'ils aimeraient voir. L'une des demandes les plus fréquentes concernait un mammouth en mouvement, mais cela s'est malheureusement avéré irréalisable. Les enfants étaient également curieux de connaître les pratiques en matière d'hygiène et de toilettes à l'âge de pierre. Ils souhaitaient également pouvoir toucher, grimper et s'asseoir sur les objets exposés. L'exposition leur offrait de nombreuses occasions de le faire et, convaincu qu'il faut garder son âme d'enfant, j'ai moi-même essayé toutes ces activités pendant la visite.

Quel contraste avec la salle voisine, où se trouve l'exposition permanente sur la préhistoire. Cette galerie est en quelque sorte protégée au titre du patrimoine, ce qui signifie que son apparence, sa fonction et son agencement ne peuvent s'écarter du design original des Habsbourg. Résultat : du papier peint floral vert foncé, des peintures pompeuses et démodées aux murs, et des armoires en bois remplies d'objets et de fiches soigneusement étiquetées. Heureusement, l'équipe actuelle est toujours autorisée à mettre à jour le contenu de ces armoires. Ainsi, dans ce cadre désuet, nous pouvons encore découvrir la science moderne, même si elle est habillée d'un décor antique.

Depuis cette salle du XIXe siècle, vous entrez dans un espace plus petit et séparé, que l'on pourrait presque qualifier de niche ou de chapelle. Ici sont exposées deux figurines mondialement connues. Certains chercheurs préfèrent utiliser le terme "figurines féminines", car le mot choisi par les archéologues précédents a malheureusement tendance à influencer notre interprétation. La Vénus de Willendorf. Les associations que notre culture attache à ce mot sont peut-être mieux incarnées dans le Tannhäuser de Wagner, que j'ai vu ce soir-là depuis une place debout au fond du balcon de l'Opéra national de Vienne. Dans cet opéra, le héros tragique Tannhäuser est lié à une déesse voluptueuse, Vénus, dont la sensualité contraste moralement avec la pureté d'une cour chrétienne. Lorsque j'ai regardé la figurine à travers ce prisme, flottant dans l'obscurité derrière la vitre, ses formes pleines et arrondies m'ont semblé être des symboles de fertilité. Une fertilité qui, tout comme dans Wagner, semblait m'interpeller.

À première vue, le terme "figurine féminine" semble moins sujet à ces associations romantiques. Il est plus formel, plus technique. Pourtant, même cette formulation apporte sa propre connotation, désormais liée au concept plus large de "femme." Ce terme nous confronte à la nécessité de nous interroger sur la signification du mot "femme" et sur ce qu'il pouvait signifier pour les cultures qui, pendant des dizaines de milliers d'années, de l'ouest de la France à l'est de la Sibérie, ont créé ces figures. Vu sous cet angle, j'ai compris que la figurine de Willendorf appartenait à un système culturel complet, utilisée dans des rituels que je ne comprendrai jamais, non seulement parce qu'ils ont été irrémédiablement perdus dans le temps, mais aussi parce qu'ils n'étaient pas destinés à mon genre. Du moins, c'est mon interprétation. Il existe une quarantaine de théories sur la signification possible de ces figurines de l'âge de pierre, mais aucune ne peut apporter de preuve définitive de leur utilisation précise. Étaient-elles portées comme amulettes par les jeunes femmes pour faciliter la conception? Faisaient-elles partie d'un rite d'initiation? Étaient-elles exposées sur une colonne pour être vénérées, comme à l'époque romaine? Étaient-elles utilisées comme outils pédagogiques? Comme jouets? La réponse, en fin de compte, est laissée au lecteur.

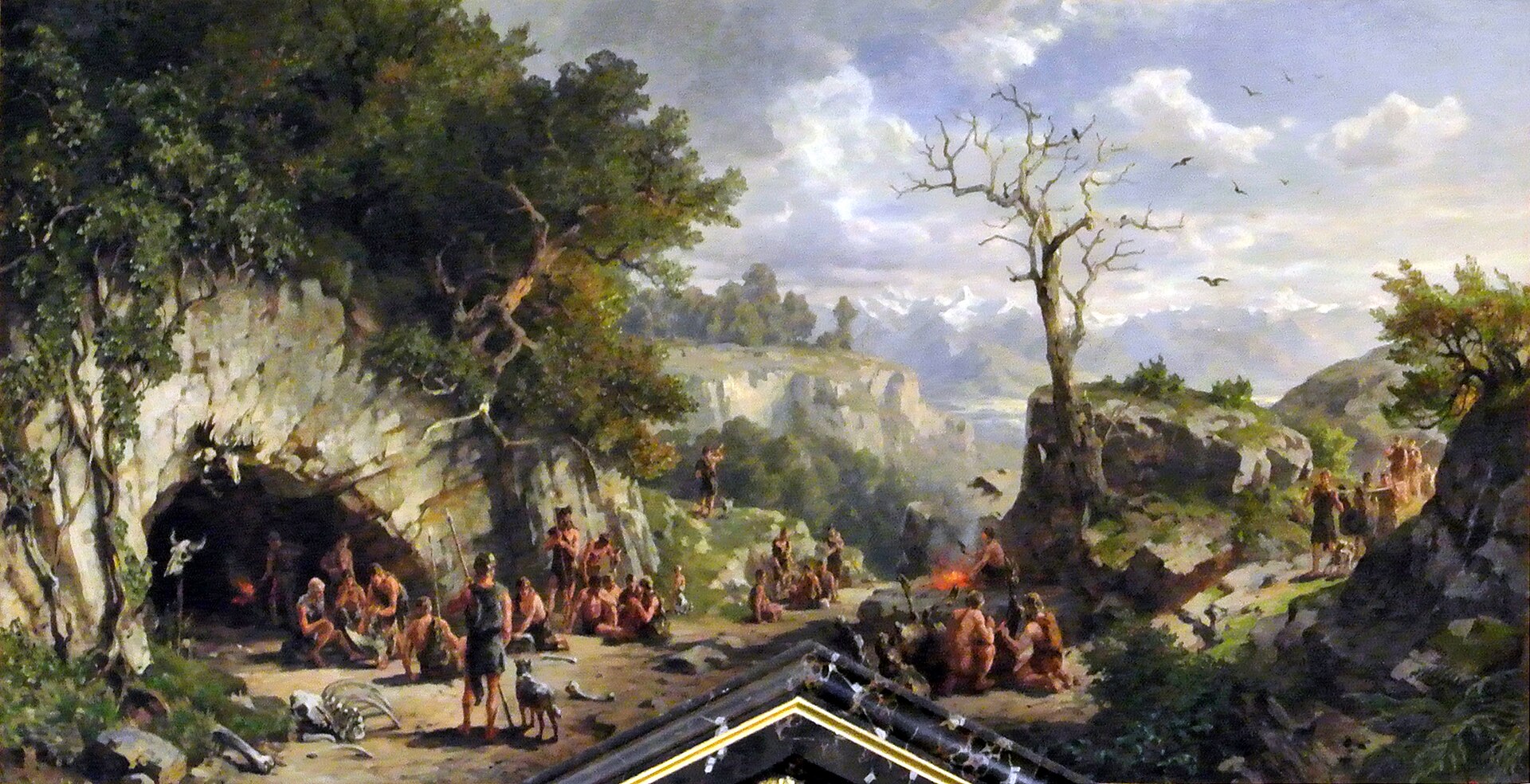

Interpréter les découvertes, et décider comment les présenter au public, est l'un des principaux défis de la conservation des expositions archéologiques. Dans tous les musées que j'ai visités au cours de ce voyage, les archéologues m'ont expliqué qu'ils devaient toujours « ajouter des éléments » lorsque les certitudes s'épuisaient. L'équipe du Dr Posch, par exemple, avait commandé des reconstitutions graphiques d'une tente préhistorique. L'objectif était de montrer aux visiteurs comment les gens pouvaient vivre à l'époque. L'illustration était basée sur un site archéologique : des traces de feu, entourées de trous où se trouvaient probablement des poteaux. "Dans cette image, tout ce que vous voyez au-dessus du sol est une extrapolation", a déclaré Posch. Les artistes avaient été chargés de dessiner une carte technique de la conception structurelle d'une tente, qui a finalement été transformée en un portrait chaleureux des activités quotidiennes "à l'intérieur." Bien que les activités et leurs positions soient basées sur des données archéologiques, il est impossible de savoir si la tente était réellement aussi confortable, tant au niveau de sa conception que de son atmosphère. Il s'agit donc de spéculations. Mais pour une exposition, ce n'est pas une mauvaise chose. Petr Neruda, archéologue au Musée morave de Brno, m'a expliqué que ce type de complément créatif est nécessaire pour raconter une histoire à laquelle le public peut s'identifier. Autour d'une table basse ornée de pointes néandertaliennes en cristal de roche, il a fait remarquer que les scientifiques élaborent leurs théories à partir d'arguments, mais que les gens ne vont pas au musée pour écouter des arguments. Au Landesmuseum für Vorgeschichte de Halle, la direction estime qu'une exposition doit être une expérience. Là-bas, des haches en silex sont accrochées au mur comme une averse, et un éléphant fait quelques pas dans la galerie un peu plus loin. Les conservateurs du Musée national de Slovénie à Ljubljana seraient certainement d'accord. Le conservateur Peter Turk m'a montré leur exposition sur la flûte de Divje Babe. Certains scientifiques, avec une certaine arrogance, doutent que cet objet néandertalien vieux de 50 à 60 000 ans soit vraiment une flûte, mais les visiteurs peuvent, en attendant, jouer eux-mêmes de petits airs sur une réplique.

Avant de partir pour la magnifique ville de Ljubljana, j'ai fait une dernière halte dans les combles du Musée national slovaque à Bratislava. Leur collection paléolithique était modeste, et la plupart des pièces permanentes avaient été prêtées à une exposition organisée dans le château situé sur la colline qui surplombe la ville. Malheureusement, cette exposition était fermée ce jour-là en raison d'un événement politique. Le directeur, qui n'était pas lui-même spécialiste de l'âge de pierre, m'a donc permis de jeter un œil dans la réserve. Il ne restait là que quelques boîtes contenant des fragments de silex blancs et bruns non identifiés, ramassés il y a longtemps par un fermier en labourant son champ. Mais j'ai trouvé le cadre dans lequel reposaient ces pièces tout simplement magnifique. De vieilles poutres en bois formaient une voûte au-dessus des rangées d'armoires métalliques, dont les étiquettes étaient encore tapées sur des bouts de papier à l'aide d'une vieille machine à écrire. Sur les étagères se trouvaient d'authentiques pots néolithiques remplis de fleurs séchées, et sous un rayonnage, la tête en marbre authentique d'un empereur romain regardait vers le haut depuis une boîte en carton. La préhistoire attendait ici, parmi la poussière, toujours à la recherche d'une histoire.

Au moment où j'écris ces lignes, je suis déjà dans les Alpes, où, lors d'une halte dans l'Ötztal, j'ai enfin trouvé le temps de travailler sur ce blog. La tête encore pleine d'expériences, j'entame déjà la prochaine étape de ce voyage remarquable.

septembre, octobre 2025